2 – Génération 4 et 5 : Les générations des années 1860 jusqu’aux années 1880/90

2 2 – La jeune République

2 2 3- la Révolution Industrielle…

La Révolution industrielle : de la terre aux rails

1. Une révolution plus que technique

La Révolution industrielle porte mal son nom. Elle ne fut pas qu’une transformation technique, mais une mutation profonde, sociétale, politique, presque civilisationnelle. Elle a bouleversé les modes de production, les rapports sociaux, les trajectoires individuelles – comme le fait aujourd’hui la révolution numérique.

Certes, elle s’enracine dans les avancées scientifiques du Siècle des Lumières, notamment autour de la machine à vapeur – Papin, Cugnot et le fardier en étaient les pionniers. Mais en France, le contexte politique et social bridait l’élan industriel. Alors que l’Angleterre prend les devants, la France reste freinée par la Révolution de 1789 et les secousses qui suivent.

Ce n’est qu’à partir des années 1820, dans une France plus stable, que la mécanisation commence à transformer les secteurs du textile (Nord, Alsace) et de la sidérurgie (Lorraine, Saint-Étienne). Le chemin de fer donne véritablement l’impulsion majeure : amorcé sous la Monarchie de Juillet (1830-1848), il prend de l’ampleur sous le Second Empire. On relie d’abord Paris aux villes portuaires (Marseille, Brest, Le Havre…) et aux centres industriels en devenir, comme Vierzon.

Jusqu’à la guerre de 1870, le réseau ferré s’étend rapidement. Après la défaite, la modernisation s’accélère : mécanisation agricole, urbanisation, début de l’électrification, naissance des grands groupes industriels. Mais toutes les régions ne bénéficient pas de cette transformation.

2. Sologne et Berry à l’écart (1815–1900)

En Sologne et dans le Berry, à l’exception de Vierzon (desservie par la ligne Paris-Orléans en 1847 et dotée de forges), la Révolution industrielle peine à s’ancrer. Le tissu artisanal reste clairsemé, les voies de communication tardives, les terres pauvres. Ni la Sologne aux sols sablonneux et mal drainés, ni le Berry vivrier ne présentent d’intérêt majeur pour les investisseurs.

Après 1870, la situation ne s’améliore guère. L’exode rural s’accélère, aggravé par la crise agricole des années 1880. Faute d’industrie locale ou de chemin de fer efficace, les bourgs stagnent. Le conservatisme social y reste profond : grands propriétaires et journaliers agricoles précaires dominent.

3. Une Bretagne tirée par la mer et la guerre

La Bretagne aussi tarde à s’industrialiser. Pourtant, grâce à la pêche, à la construction navale et surtout à l’arsenal de Brest, elle dispose de quelques relais de croissance. Dès 1865, l’arrivée du chemin de fer à Brest facilite l’échange de marchandises et la mobilité.

Les zones littorales s’en sortent mieux que l’intérieur, resté très rural. L’Église garde une forte emprise, et l’urbanisation reste marginale, sauf à Brest. Toutefois, le port militaire fixe une population salariée relativement stable, offrant une alternative locale aux paysans pauvres, contrairement à la Sologne ou au Berry.

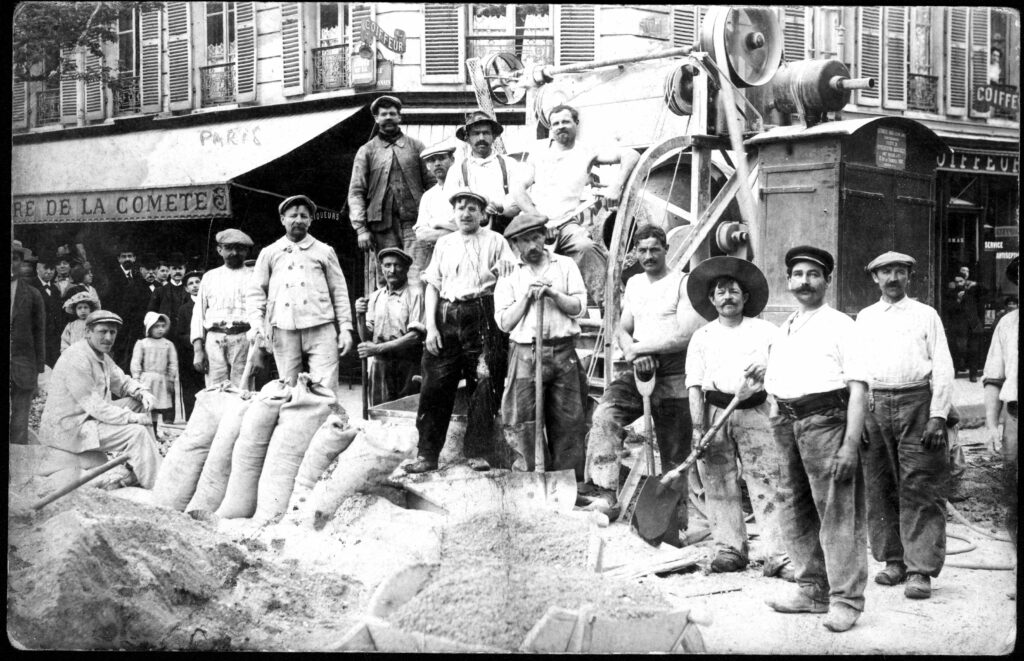

4. Le journalier devenu terrassier : une mobilité imposée

En l’absence d’opportunités locales, les journaliers agricoles de Sologne et du Berry prennent la route. Ils deviennent terrassiers, travailleurs itinérants sur les chantiers d’infrastructures. Ces hommes rudes montent vers Paris, armés de leur pelle et de leur pioche, cherchant à nourrir leurs familles laissées au pays.

La vie sur ces chantiers est dure, précaire et dangereuse. Logements insalubres, cadences infernales, accidents fréquents. Le contremaître, figure redoutée, impose son autorité sans partage. L’assurance n’existe pas encore. Jusqu’à la loi de 1898 sur les accidents du travail, le terrassier blessé est livré à lui-même.

La solidarité entre ouvriers existe parfois, mais la misère lamine tout. Certains s’installent à Paris, espérant une vie meilleure comme cantonnier ou ouvrier d’entretien. D’autres s’épuisent à la tâche, meurent jeunes, fauchés par la tuberculose, les blessures ou la pauvreté.

5. Charles Thébault, de Vierzon à Paris : un destin brisé

(mon ‘sosa 80’ de ma Génération 6),

Charles Thébault, né en 1833, incarne ce monde en transition. Paysan sans terre du Vierzonnais, il mène une vie rythmée par les saisons agricoles et les hivers passés sur les chantiers parisiens. Il marche de Vierzon à Paris en cinq à sept jours, emmenant ses fils avec lui dès leurs quinze ans.

Mais à mesure qu’ils grandissent, ses fils restent à Paris, se fixant près des chantiers. Trois d’entre eux mourront à cause de cette vie rude, dont Alphonse, né en 1875, peintre porcelainier à Vierzon devenu terrassier à Ivry. Il meurt en 1910 à 34 ans, peu après ses deux jeunes enfants.

Charles, resté à Vierzon avec son épouse Françoise Miron (13 enfants), voit sa famille se désagréger. Lorsqu’il meurt en 1918, il a enterré huit de ses enfants. Il n’a pas compris ce monde nouveau, qui lui a pris ses fils et bouleversé les saisons.

6. Jean-Marie Hameury, du moulin à l’hospice

(mon ‘sosa 82’ de ma Génération 6),

Autre destin : Jean-Marie Hameury, né en 1833 à Plourin (Finistère). Il apprend la boulange, épouse la fille d’un meunier. Mais la modernisation emporte tout : les petits moulins ferment, les meuniers deviennent journaliers. Le moulin de Kougaye à Guiclan ferme, et Jean-Marie devient boulanger à Landivisiau, puis à Landerneau.

La concurrence, la précarité le poussent à tout quitter. Avec sa femme Marie Floch, il suit les chantiers du chemin de fer jusqu’à Paris, devenant lui aussi terrassier. Marie meurt seule à Saint-Denis en 1883. Jean-Marie finit à l’hôpital public de Versailles en 1891, mort sans domicile, sans famille près de lui.

Aujourd’hui, le moulin de Kougaye a disparu. Mais son nom, transmis par les archives, témoigne de ce monde ancien, fait de farine, d’eau et de silence, balayé par la modernité industrielle.

En guise de conclusion – De la terre aux rails

Le destin des Thébault, Hameury, Floch et tant d’autres témoigne d’une France qui bascule, douloureusement, du soc rural à l’ère industrielle. C’est dans le silence des baraquements, sous la pluie des chantiers ou dans la poussière des forges que se joue, anonymement, l’histoire de notre modernité.

Ces existences modestes n’ont pas bâti que des ponts ou des rails : elles ont jeté les fondations d’un monde nouveau. Le récit de Charles, Alphonse ou Jean-Marie n’est pas seulement une histoire familiale : c’est une page oubliée de notre mémoire collective.