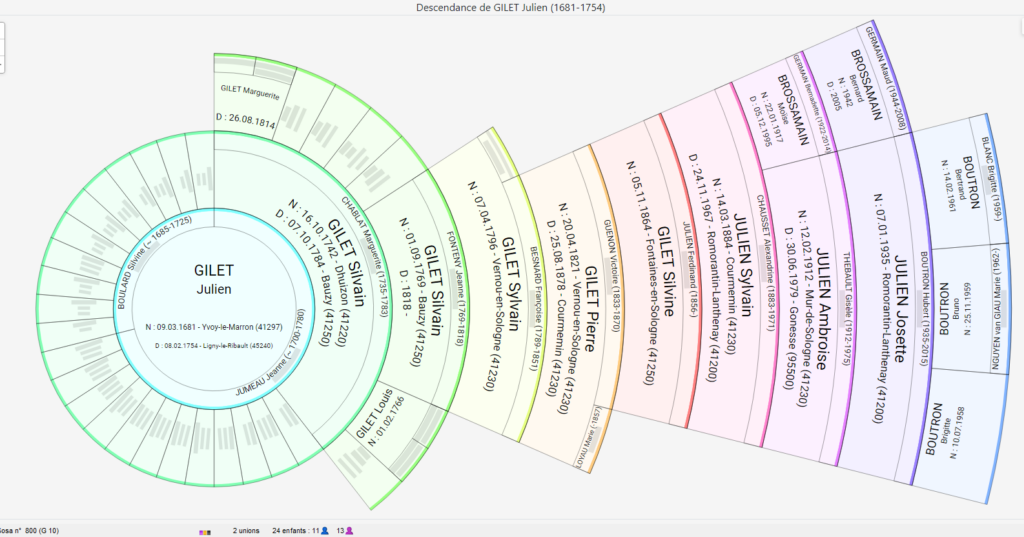

1754 : Julien Gilet, deux épouses, 24 enfants ….

Série : ‘Nos Héros’ ; Épisode 1

Julien Gilet est un aïeul en ligne directe de la 10° génération ; du coté maternel de mon arrière grand père maternel, Sylvain Julien, (plus précisément de sa mère Silvine Gilet)

Julien Gilet, à plus d’un titre, est un Héro de notre famille ; c’est d’abord un de nos ancêtre qui a vécu longtemps, – près de 75 ans dans une époque où l’homme ne passait pas 30 ans, traversant une période des plus sinistre, suite de disettes, (celles de 1740 et de 1748 notamment de sinistre mémoire), et famines, (notamment le Grand Hiver de 1709 qui avec des froids à – 20°, anéantit les céréales en terre, même celles habituellement résistantes comme le seigle, fit éclater arbres fruitiers et tua le bétail ; on compta plus de 700 000 morts dus au froid dans toute la France).

Héro, Julien Gilet, notre aïeul, parce qu’à ce jour, c’est notre ancêtre le plus fécond : 24 enfants et deux épouses ; 11 enfants avec Silvine Boullard, sa première épouse et 13 avec Jeanne Jumeau ; parmi ces 13, le dernier, Silvain Gilet d’où vient notre lignée.

Avoir une grande descendance, c’est avant tout une nécessité pour les paysans de l’Ancien Régime, – souvent leur seul richesse. Et lorsque l’un des époux du foyer décède, l’autre reprend femme ou mari, notamment pour s’occuper des enfants en bas âge… nécessité également…

24 enfants pour Julien Gilet ; une précision d’importance cependant, de ces 24 enfants, 12 ne virent pas leur 3° anniversaire…

Entre 1680 et 1750, période où vécu Julien Gilet, la mortalité infantile était particulièrement élevée : 30 à 50 % des enfants mouraient avant l’âge de 5 ans, principalement en raison de maladies (dysenterie, infections respiratoires, variole), de la malnutrition et des mauvaises conditions sanitaires. 1 enfant sur 2, c’est précisément ce que vécu hélas Julien Gilet…

Place de l’enfant dans la société paysanne solognote du XVIII°

Dans la société paysanne solognote du XVIIIᵉ siècle, l’enfant occupait une place essentielle au sein de la famille et du domaine agricole. Son rôle était principalement défini par les besoins économiques du foyer et les traditions culturelles de l’époque.

L’enfant était considéré comme une ressource précieuse dès son plus jeune âge. Il était intégré très tôt aux activités familiales, avec une éducation basée sur l’apprentissage par l’observation et la participation aux travaux agricoles. L’autorité du père était prépondérante, et la mère jouait un rôle central dans l’éducation des plus jeunes.

La mortalité infantile étant élevée, les familles avaient généralement plusieurs enfants, à la fois pour assurer la pérennité du patrimoine et pour garantir une main-d’œuvre suffisante.

L’avenir des enfants paysans était déterminé par leur rôle dans la famille et le besoin de perpétuer l’exploitation agricole. Le mariage était souvent arrangé en fonction des alliances économiques et sociales, et les jeunes quittaient rarement le cadre familial avant cette étape.

En somme, l’enfant dans la paysannerie solognote ou berrichonne du XVIIIᵉ siècle était avant tout perçu comme une force de travail et un garant de la survie économique du foyer, avec une éducation centrée sur la transmission des savoir-faire agricoles et familiaux.