A Vierzon, les Thébault font souche ...

Charles Thébault, l’arrière-grand-père de Gisèle ma grand-mère, a eu 13 enfants ;

Au XIXe siècle, le nombre moyen d’enfants par femme en France était nettement plus élevé qu’aujourd’hui, mais il a évolué tout au long du siècle, – de 6 enfants par couple en moyenne vers 1820, à un peu plus de 3 à la fin du siècle ;

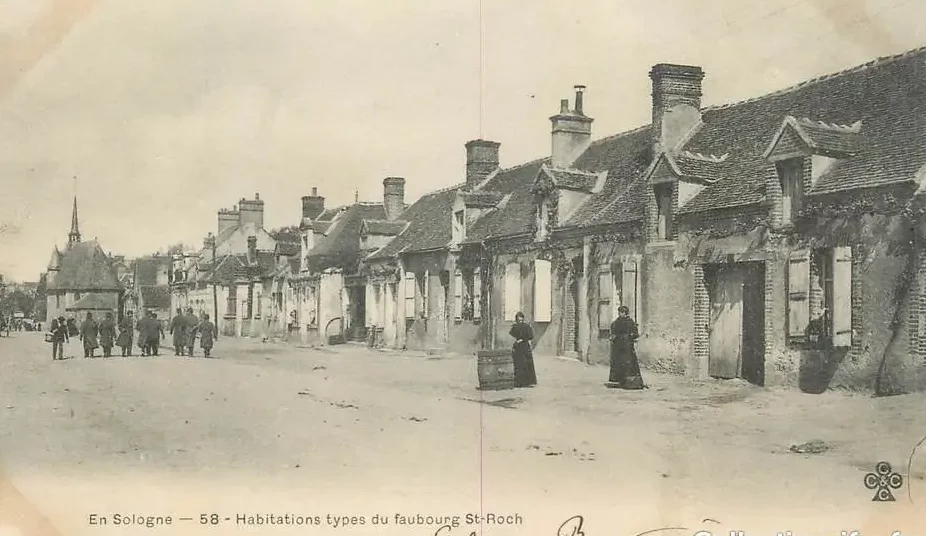

En Sologne, région rurale, relativement isolée, avec des conditions de vie difficiles jusqu’à la fin du XIXe siècle (sols pauvres, insalubrité, malaria…), la fécondité était généralement plus élevée que la moyenne nationale, surtout au début du siècle. Des familles de 6 à 8 enfants étaient courantes ; Toutefois, la mortalité infantile était très élevée : tous les enfants ne survivaient pas jusqu’à l’âge adulte.

Avec 13 enfants, Charles Thébault et Françoise Miron faisaient, quelque part, office d’exception … d’autant que dans leur malheur, seule Félicie, leur petite fille née en 1869, meure en bas age, à moins d’un an.

Leurs trois premiers enfants, 3 fils, (le premier prénommé Charles comme le père ; le deuxième Léon, notre aïeul, le grand-père de Gisèle ; enfin le troisième Félix, le plus discret, le plus solitaire de la fratrie), leurs trois premiers enfants, donc, sont nés ‘hors mariage’. Charles et Françoise vivent ‘à la colle’, comme on dit alors ;

Vivre « à la colle » — c’est-à-dire en couple sans être mariés — au XIXe siècle en province et en milieu ouvrier était une réalité bien présente, plus fréquente qu’on ne le pense, mais toujours socialement ambivalente.

Dans les milieux ouvriers, notamment urbains ou semi-urbains (petites villes industrielles, quartiers ouvriers de province), vivre à la colle n’était pas exceptionnel.

Plusieurs facteurs expliquent cette pratique, notamment le coût d’un mariage religieux ou civil. Également des raisons pratiques : ils vivaient ensemble, élevaient des enfants, sans régulariser l’union.

Dans certaines régions (Nord, régions minières, grandes villes comme Lyon ou Saint-Étienne), des recensements ou rapports d’assistantes sociales à la fin du siècle mentionnent jusqu’à 15 à 30 % de couples ouvriers vivant hors mariage.

La stigmatisation sociale était réelle mais relative ;

Le regard social dépendait fortement du milieu et du contexte ; Dans les classes populaires, cette situation était tolérée voire acceptée, surtout si le couple vivait de manière stable et assumait ses enfants. Dans les milieux bourgeois, religieux ou ruraux conservateurs, c’était perçu comme une honte ou un scandale moral.

Le clergé condamnait fermement cette situation, qualifiant les couples de « débauchés » ou vivant dans le « péché public ». Les autorités civiles ne poursuivaient pas ces unions, mais elles étaient mal vues par l’administration, notamment en cas de demande d’aide.

Les enfants nés hors mariage, les enfants du couple à la colle, étaient légalement « naturels », ce qui compliquait l’héritage ou la reconnaissance paternelle. Bien évidemment, dans la pratique ouvrière, cela posait moins de problèmes sociaux que dans les classes aisées, tant que le père reconnaissait les enfants.

Certains observateurs sociaux ou des inspecteurs du travail déploraient ces unions libres, mais notaient aussi que beaucoup de ces couples étaient durables et solidaires, parfois plus que des mariages forcés. (sources : Frédéric Le Play )

Lorsque les conditions de vie du couple s’amélioraient, lorsque la pression sociale ou parentale était trop forte, on finissait par ‘régulariser’… on finissait par se marier

A Vierzon, les Thébault d'à coté....

Pour Charles et Françoise, le mariage c’est le 21 janvier 1861 ; à cette occasion le couple reconnait ses trois fils ;

Charles et Françoise se connaissent au moins depuis 1856, peu avant la naissance de leur premier enfant Charles.

Sur l’acte de naissance de leur premier enfant, le 11 juin 1857 à Vierzon, Charles a 24 ans, Françoise 21 ; Charles est soldat au 12° Régiment de Dragons, basé à Bourges – ( en congés de son régiment à Vierzon) ;

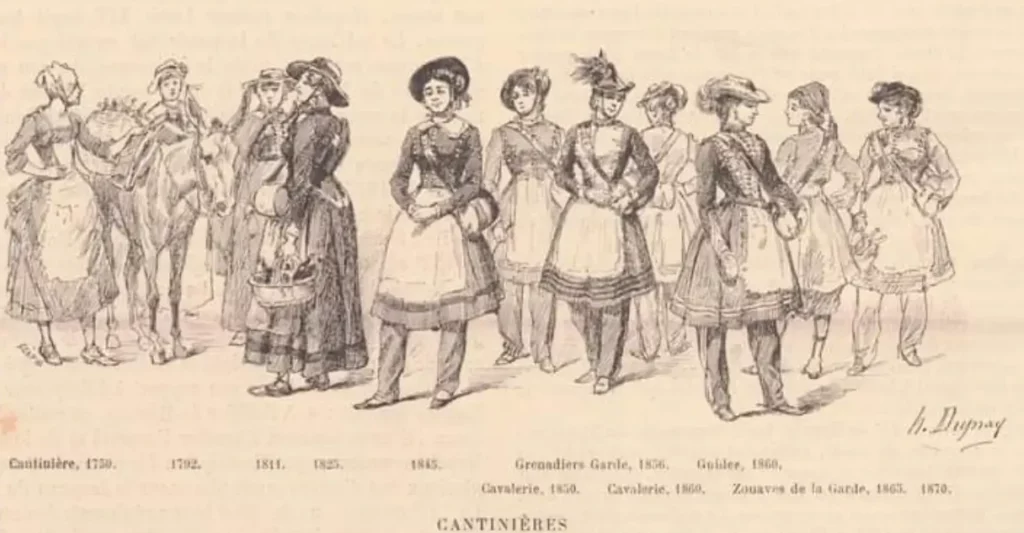

Françoise est cantinière, sans doute dans le même régiment.

A l’origine, les cantinières, (ou vivandières), étaient des femmes qui avaient suivi leur maris ou compagnon, soldats dans l’Armée de la Révolution, en 1793 ; elles s’occupaient de l’intendance du régiment.

Françoise Miron, (arrière grand-mère maternelle de Gisèle), née à Vierzon en aout 1836, veut sans doute accoucher à Vierzon auprès de sa famille, vierzonnaise depuis plusieurs générations.

Charles demande donc un congé pour assister sa femme.

Charles est donc soldat à Bourges ; l’est-il de son plein grès ou a-t-il tiré le mauvais numéro ?

L’armée française est une armée de conscription depuis la Révolution de 1789 ; ‘Cette conscription est une évolution républicaine de la garde bourgeoise et de la milice provinciale instituées par Louvois au XVIIe siècle.’

Chaque année, l’armée appelait au Service Nationale la classe d’age de 20 ans ; Un tirage au sort permettait de déterminer, pour chaque classe d’âge, des recrues pour le service long de 5 ans, et des recrues pour le service court d’un an. Ceux qui avaient de l’argent et qui avaient tiré le mauvais numéro, – (ceux qui devaient partir au Service), pouvaient se faire remplacer ; on passait contrat alors devant notaire ; Le remplacement était une pratique courante sous le Second Empire ;

Charles a-t-il tiré le mauvais numéro ? il a 20 ans en 1853, en 1857, à la naissance de son premier enfant, il en a 24 ; peut-être a-t-il été recruté pour le service long de 5 ans ;

En 1858, nait le 16 novembre à Vierzon, son deuxième fils, Léon, – notre ancêtre ; Charles et Françoise vivent toujours en concubinage.

Quand arrive la troisième grossesse, la pression sociale, – (et familiale ?), est trop forte ! il faut régulariser : Françoise accouchera de Félix, le troisième fils, le 14 janvier 1861 ; Charles et Françoise se marieront 10 jours plus tard, le 21 janvier … et reconnaitront leur trois fils…

10 autres enfants Thébault naitront par la suite…. à Vierzon… les Thébault d’à coté… ceux qui ‘disparaitront’ de notre ‘horizon’ à nous, les descendants de Léon …

Certains resteront à Vierzon et feront souche ; d’autres, notamment les derniers fils de Charles, s’établiront là où le travail les fixera, souvent en région parisienne.

S’en suivra une suite de solidarité ou de défaillance fraternelles qui si elles sont parfois difficile à comprendre, peuvent, au moins, être expliquées…

Dans l’article prochain nous poursuivrons notre périple à Vierzon…