Vierzon... dernière(s)...

Derniers tours de piste à Vierzon à travers les Chauffeteau…

Dans la famille, quand on parlait des cousins de Vierzon, on parlait des Chauffeteau ; de Pierrette Chauffeteau, la tante de ma grand-mère paternelle, de son époux, l’oncle Adolphe, Adolphe Bournet et de leurs enfants les cousins Claude et Jocelyne ;

Le cousin Claude, né en 1940, habitait Vierzon, était plus proche de mon père, Hubert, né en 1935 ; Quand mon père allait à Vierzon pour son travail, à l’usine Paulstra, il n’était pas rare qu’il visitait son cousin. Le soir, au retour de mon père, nous avions des nouvelles de Claude et Marie-Claude sa femme.

Jocelyne, sœur de Claude, née en 1946, était plus proche, d’Alain, mon oncle et frère de mon père ; Lorsque nous voyions mon oncle Alain et ma tante Nicole, notamment au traditionnel repas de Noël, il n’était pas rare non plus qu’au tour de table, nous évoquions Jocelyne et Jean-Claude, les cousins de Vierzon.

Leur mère, la tante Pierrette, était très proche de ma grand-mère ; plus que proche ; toutes deux étaient comme sœurs ; elles portaient le même prénom et n’avaient qu’une année de différence ;

Chose étrange, Renée Saulnier, née Chauffeteau, la mère de ma grand-mère, et sa mère, Claire Chauffeteau née Sarazin, ont donné naissance à une Pierrette à 18 mois d’intervalle…

Même, ma grand-mère racontait volontiers qu’elle portait le même prénom que sa tante par la volonté de sa mère ; Sa mère, Renée, ainée des filles de la fratrie, 20 ans à la naissance de sa cadette, s’était beaucoup occupée de sa sœur Pierrette, la petite dernière. En donnant ce prénom à sa fille, pour Renée, c’était en quelque sorte, une façon de perdurer le lien d’affection qu’elle avait tissé.

Pierrette Chauffeteau, la tante de ma grand-mère, – dernière de sa fratrie, est née en 1909, non pas à Vierzon mais à Nohant en Graçay ; Les Chauffeteau d’alors, n’habiteront Vierzon qu’au retour de la Grande Guerre.

Au plus loin que l’on remonte dans l’arbre, les Chauffeteau sont ancrés dans le terroir berrichon, Indre et Cher exclusivement…

Le plus ancien de notre lignée, Claude Chauveteau, vivait à Rouvres les bois, dans les années 1650-1690 ; de lui on ne sait pas grand chose, il est présent et cité dans l’acte de mariage de sa fille Jeanne en 1690 ; dans son acte de décès le 3 octobre 1694, Jeanne Camelin, son épouse, – ( et notre aïeule), est alors veuve. Jeanne Camelin, elle, était de Levroux, pas très loin de Rouvres.

Claude aura quatre enfants ; L’ainé, Jacques, notre ancêtre, né vers 1659, est charbonnier.

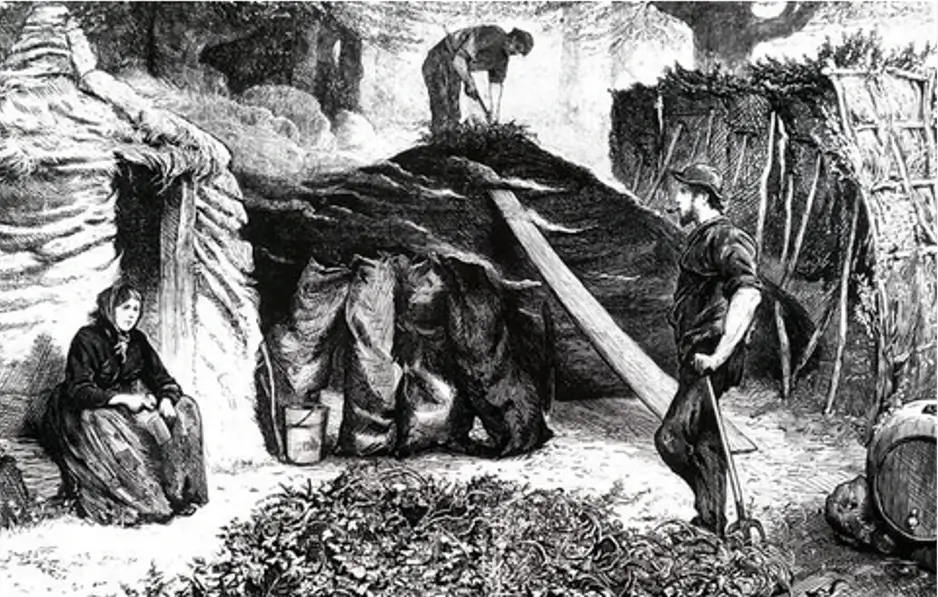

Être charbonnier, c’était vivre à l’écart de la communauté villageoise ; charbonnier, se vivait en famille ; ‘Les charbonniers vivaient, par groupe de trois ou quatre familles, voire beaucoup plus, au sein de la forêt, dans des « loges » ou « huttes » construites près d’un point d’eau, eau d’autant plus nécessaire qu’elle sert, en dehors de l’usage ordinaire, à contrôler et à éteindre les fouées’ (sources : ‘Encyclopédie de Brocéliande’).

Le charbonnier vivait souvent dans la forêt, parfois pendant plusieurs mois. Ils travaillaient loin des villages, dans des huttes rudimentaires proches des meules à charbon de bois. Ce mode de vie était très solitaire. Souvent perçus comme des marginaux dans la hiérarchie sociale rurale.

Gérard Boutet, écrivain régional, né à Josnes en Loir-et-Cher en 1945, écrit ‘

Les charbonniers d’autrefois menaient une vie de gueux au fond des bois. Ils se nourrissaient chichement de raves ou de patates bouillies, quelquefois de gibier braconné. Le village ne les voyait point pendant quatre à cinq mois. Puis ils ‘débûchaient’ soudain en fin d’été et se dirigeaient droit sur le cabaret.

Là ils rattrapaient le temps perdu et ne dessaoulaient guère pendant trois semaines. Ils n’en repartaient qu’après avoir bu leur dernier liard. Alors ils se renfonçaient en forêt, plus pauvres que Job, et l’on finissait par les oublier jusqu’à leur sortie suivante’.

Ce récit décrit autant la vie au XVIII° qu’à la fin du XIX° siècle.

Le patrimoine de Jacques Chauffeteau, charbonnier précautionneux, notre ancêtre entre XVII et XVIII° siècle.

Jacques Chauffeteau, notre ancêtre, est donc un charbonnier… mais c’est un charbonnier qui a de l’ambition…

Un document à notre disposition, un acte notarié, nous permet d’entrevoir la volonté de prévoyance et d’ascension sociale de Jacques Chauffeteau notre ancêtre.

Au soir de sa vie, Jacques décide de passer contrat devant notaire à Levroux, pour partager ses biens entre ses deux enfants survivants ; et ce faisant, se constituer une rente pour lui et Jeanne Compin son épouse. Nous sommes en 1733, Jacques à 74 ans, Jeanne son épouse, 68 ; de beaux ages ! il est temps pour eux de songer à prendre du bon temps !

Jacques a du bien ; pour environ 450 livres tournois ; pour un charbonnier c’est un beau pécule …. preuve que notre Jacques n’a pas bu tout son argent dans les cabarets de Rouvres.

Une valeur totale de 450 livres pour un patrimoine foncier et mobilier, c’est modeste ; Un petit domaine paysan dans cette période vaut souvent de 500 à 1500 livres selon la taille et la qualité des terres. Mais Jacques est charbonnier, et pour un charbonnier, au soir de sa vie, avoir pu se constituer un patrimoine de la sorte, c’est une petite prouesse…

Jacques vit en lisière de foret, (confirmant de fait son état de charbonnier), au ‘petit rain du bois’ ; un ‘rain’ (ou « raine ») est un mot ancien issu du vieux français qui signifie généralement une limite ou une rigole servant à marquer une séparation dans les bois ou les champs.

Aujourd’hui à Rouvres, il existe encore un lieu-dit nommé « Le Rhin du Bois », certainement déformation de ‘rain’, le sens du mot s’étant perdu au fil du temps.

Le « petit rain du bois » désignait donc un sentier étroit, une délimitation forestière, situé à la lisière ou au cœur d’un bois, à l’écart des habitations.

La petite propriété de Jacques est constituée d’ ‘un corps de bâtiments consistant d’une chambre à feu couverte de bardeau, écurie, bergerie, grange et autres loges y attenant le tout couvert de pailles, plus une autre petite chambre à feu, […], plus une autre petite grange couverte de pailles avec les cours, ouches et jardins qui sont tant devant, derrière que à coté desdits bâtiments avec le puys qui est dans lesdites cours’ ;

Une « chambre à feu » est une pièce où l’on peut faire du feu, c’est-à-dire la pièce principale de la maison où l’on vit, cuisine, se chauffe.

Le terme « à feu » indique qu’elle contient un foyer, c’est-à-dire une cheminée ou un lieu pour faire du feu, ce qui la distingue comme lieu de vie.

C’est la pièce domestique par excellence, souvent la seule chauffée, où se concentrent la vie quotidienne, les repas et parfois le couchage.

À l’époque, toutes les pièces n’avaient pas de cheminée : une « chambre à feu » se distingue d’une pièce froide (par exemple : grenier, chambre secondaire, cellier, etc.).

Dans la propriété de Jacques, il y a une seconde ‘chambre à feu’ ; La seconde chambre à feu est probablement une petite maison ou pièce autonome, attenante ou proche, mais indépendante de la première.

Cette pièce servait certainement à héberger des parents, des aînés ou des enfants mariés.

Attenant à l’habitation principale, les dépendances…

Dans les maisons rurales de l’époque, il n’était pas rare d’avoir plusieurs bâtiments séparés : un bâtiment principal, des dépendances, des chambres annexes.

Les bâtiments d’habitation étaient couverts de bardeau ; le mot « bardeau » (ou « barbeau », selon les graphies anciennes ou régionales) peut désigner plusieurs types de matériaux de couverture, selon les régions et les époques. En montagne, un bardeau désigne une petite planche de bois fendue ou sciée, utilisée pour couvrir les toits (et parfois les murs), très courant dans les Alpes, le Jura ou le Québec. -(c’est d’ailleurs certainement en bois que dans la chanson, ‘La haut sur la montagne’, Jean répare le toit de son chalet !),

Mais en Berry en 1733, le terme « bardeau », ne renvoie pas au bois. En Berry au XVIIIe siècle, les toitures en bois étaient peu utilisées pour les habitations principales, car le bois était précieux et réservé à d’autres usages. Il est plus inflammable, donc risqué pour les habitations avec un foyer.

La tuile plate en terre cuite (parfois appelée localement « tuiles en barbeaux », surtout dans le Centre et le Sud-Ouest) était courante pour les logis principaux.

Les dépendances, elles, sont couvertes de paille, moins durable et moins coûteuse que les tuiles. Écurie, bergerie, grange, (pour le stockage du foin, des grains, du matériel), et loges : petites constructions utilitaires type poulaillers, porcheries, remises.

Autour des bâtiments, cours, ‘ouches’ et jardins…

Le terme « ouches » est à définir ; il a vieilli et est largement sorti de l’usage courant — sauf lorsqu’il persiste comme toponyme, comme à Groslay, à coté de chez nous, où il existe une rue des Ouches.

Au sens historique et régional (notamment en Berry, Bourgogne, Nivernais, Centre), une ouche est une petite parcelle de terre close, souvent attenante à la maison, utilisée comme pré, verger, ou potager. Elle est généralement enclose (entourée d’un mur, d’une haie ou d’un fossé), fertile et proche de l’habitation.

Elle se distingue du champ, plus vaste et plus éloigné, et parfois du jardin, si celui-ci est purement potager.

C’est donc un terrain de qualité supérieure habituellement clos, situé près de la maison et cultivé en potager.

Dans le partage, L’un des fils aura la ferme et les dépendances ; l’autre les terres ; les deux fils se partageant le puits.

Jacques le père se réserve l’usage du second petit bâtiment d’habitation, la seconde ‘chambre à feu’

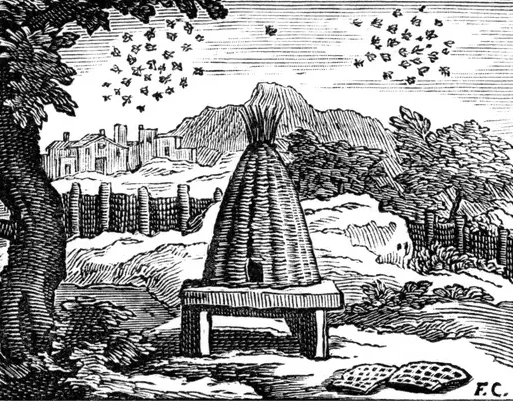

Détail cocasse, Jacques possède des ‘mouches à miel’ ; des mouches à miel, (des abeilles) dont il se réserve pour moitié la production et pour lesquelles il s’engage à ne vendre ni l’essaim, ni les ruches ! preuve de l’intérêt économique de ce type d’activité à cette époque …

L’apiculture est une activité précieuse et respectée dans les milieux ruraux, mais le plus souvent pratiquée en complément d’autres ressources. Dans la plupart des cas, ce n’est pas une profession exclusive mais un complément de revenu stable et stratégique.

En Berry, les ruches sont principalement en paille tressée, ou taillées dans un tronc d’arbre ; elles sont alors appelées ruches-troncs ou ‘bruscs’. C’est une apiculture dite extensive : pas d’élevage sophistiqué, mais une ‘cueillette’ saisonnière (souvent en fin d’été).

Le miel est très recherché : c’est le principal sucre de l’époque (le sucre de canne reste un produit coûteux), et la cire est également précieuse (bougies, églises, usages domestiques

On pouvait posséder quelques ruches pour l’usage familial, mais dès que le nombre est conséquent (comme cela semble être le cas pour Jacques), c’est une ressource économique non négligeable, pouvant alimenter la consommation locale ou être vendue au marché, -(nous avions d’ailleurs rencontré dans notre périple, un ancêtre, Etienne Thébault, qui était recensé comme ‘marchand de mouche à miel’- cf article 7).

Jacques partage donc ses biens ; il cède la nue-propriété de ses biens ; en contre partie les fils s’engagent à verser une pension annuelle et à fournir des denrées, assurant ainsi la subsistance de leurs parents.

A quoi s’engagent les fils ? quelles sont leurs obligations annuelles pour assurer la pension viagère de leurs deux parents, leur vie restant ?

- tout d’abord une pension de 20 livres/an ; équivalent à environ un mois de salaire d’un ouvrier agricole à l’époque.

- puis, un poinçon de vin ; un poinçon = environ 200 à 220 litres de vin, c’est une quantité importante, suffisante pour la consommation domestique d’un couple pour l’année.

- ensuite, 60 boisseaux de blé/froment ; en mesure ancienne de Levroux : 1 boisseau ≈ 13 litres (selon les localités), soit environ 780 litres de blé au total. Cela correspond à environ 500 à 600 kg de blé, de quoi assurer une bonne partie de l’alimentation annuelle du couple (en pain, bouillies, soupes).

Peut-on vivre avec cela ? Oui, c’est une rente de subsistance correcte pour des personnes âgées dans le monde rural du XVIIIᵉ siècle :

La somme en argent permet d’acheter le complément nécessaire (sel, vêtements, petit outillage…).

Le blé et le vin assurent une large partie de l’alimentation annuelle.

Les parents bénéficient en plus d’une ‘chambre à feu réservée pour eux à vie’ ; et de la moitié de la production des ruches.

Probablement de quelques terres ou de droits résiduels non cédés (potagers, basse-cour, cueillette…).

Ce modèle correspond tout à fait au système de retraite rurale coutumier de l’époque :

Les parents transmettent leur bien en échange d’un entretien garanti. Les fils utilisent et développent les moyens de production, la ferme, les terres, pour assurer leur propre subsistance.

Ainsi va la vie…

Dans un article prochain nous verrons comment le partage de Jacques a permis à ses fils de sortir de leur condition et de commencer une ascension sociale dans le monde paysan …