1 – Génération 1 à 3 : Les générations des années 1910 jusqu’aux années 1960/90

3 – La Troisième République – essor et déclin…

1 3 1 – la Grande Guerre 14/18…

Contexte :

1- Origines et conséquences d’un cataclysme mondial.

On parle souvent de l’Après-Guerre ; on pourrait aussi parler de l’Avant-Guerre…

La Grande Guerre, ce cataclysme mondial qui bouleversa l’ordre établi, ne surgit pas du néant. Elle trouve ses racines profondes dans la défaite française de 1871 face à la Prusse, traumatisme national qui hanta toute la Troisième République naissante. Celle-ci façonna, dès les bancs de l’école, une jeunesse nourrie à l’esprit de Revanche, bercée par le souvenir de l’Alsace-Lorraine perdue.

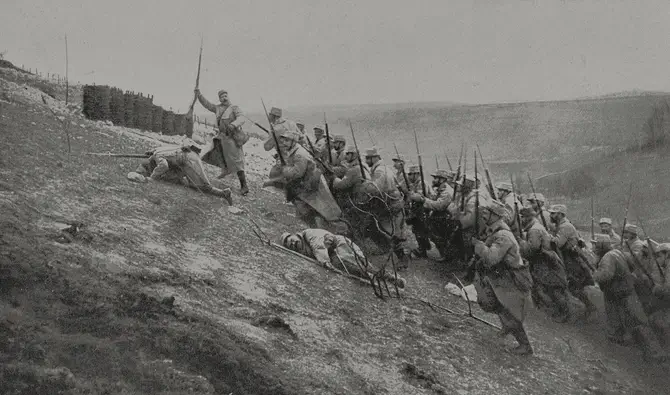

En 1914, lorsque le tocsin sonne la mobilisation générale, c’est la fleur au fusil et au cri de « À Berlin ! » — comme en témoigne encore la grande fresque de la gare de l’Est à Paris — que les soldats en pantalons rouges montent au front, convaincus qu’ils seront rentrés pour les moissons.

Pourtant, la guerre de mouvement laisse bien vite place à une guerre de position, où les tranchées deviennent des tombeaux ouverts. Les mois s’étirent en années, les morts s’empilent, et l’enthousiasme du départ laisse place à l’usure morale.

La société tout entière est mise à contribution : des classes de plus en plus jeunes, parfois de moins de vingt ans, sont envoyées combattre ; les femmes, restées à l’arrière, prennent la relève aux champs et dans les usines. L’effort de guerre devient une épreuve nationale, qui transforme en profondeur le tissu social et familial.

Et lorsque la France sort victorieuse en 1918, elle est pourtant exsangue, mutilée, endeuillée. Elle est vainqueur et vaincue à la fois. Rien de ce qui faisait l’avant-guerre — ni son organisation politique, ni ses certitudes sociales — ne pourra subsister.

Au-delà du vœu pieux de « Plus jamais ça », c’est une recomposition profonde de la société qui s’amorce, semant les germes d’un monde nouveau, celui qui prendra forme — douloureusement — à travers les épreuves du second après-guerre.

Le 113° RI, régiment de Solognots et Berrichons basé à Romorantin, en pointe en Artois :

2- Des plaines de la Sologne aux tranchées de l’Artois : itinéraire d’un régiment sacrifié.

Le 113e régiment d’infanterie a laissé son empreinte dans la mémoire et le paysage de Romorantin. Aujourd’hui encore, une rue en porte le nom, et les bâtiments modernes ont épousé le tracé de l’ancienne caserne, rappel discret mais puissant du rôle central qu’a joué ce régiment dans la vie locale… et dans les tragédies du XXe siècle.

Composé majoritairement de Solognots et de Berrichons, – ce sera le régiment de Sylvain Julien, de Désiré Chausset… enracinés dans les terres du Cher, du Loir-et-Cher et de l’Indre, le 113e RI est mobilisé dès le 2 août 1914, comme des centaines d’autres unités de l’armée française. Mais pour ce régiment, le choc est immédiat et brutal. Déployé dans l’Est dans le cadre de l’offensive française en Lorraine, il est jeté dans la bataille des frontières.

En quelques jours, il affronte le feu lors de combats désastreux autour de Dieuze et Vergaville (Moselle), dès le 20 août 1914. Mal préparé à une guerre d’une violence industrielle, sans couverture suffisante contre les tirs d’artillerie, le 113e est littéralement fauché. Des compagnies entières sont clouées au sol ou taillées en pièces lors des contre-attaques allemandes. Les pertes sont si importantes que le régiment est considéré comme quasiment détruit à la fin du mois.

Mais l’armée n’a pas le luxe de laisser mourir ses régiments. Le 113e est reconstitué dès l’automne, en partie avec des soldats venus d’autres régions, ce qui modifie un peu son ancrage régional d’origine. Le régiment reprend alors du service sur différents fronts avant d’être engagé à nouveau dans une des grandes offensives de l’année 1915.

En mai 1915, lors de la seconde bataille de l’Artois, le 113e est envoyé dans l’enfer du secteur de Neuville-Saint-Vaast, au nord d’Arras. L’objectif du commandement français est de briser la ligne allemande en s’emparant de la crête de Vimy, position stratégique solidement tenue par les Allemands depuis le début du conflit.

Les soldats du 113e se retrouvent plongés dans une guerre de tranchées étroites, boueuses, exposées à des bombardements constants. Ils subissent les gaz, les attaques surprises, les nuits sans sommeil. Le 27 mai 1915, ils sont lancés à l’assaut d’une tranchée ennemie. C’est là que se produit un des actes de bravoure qui restera dans les mémoires : un groupe de soldats du 113e, malgré des pertes énormes, parvient à enlever la position ennemie au corps à corps, à la baïonnette, sans soutien d’artillerie. Mais les pertes sont telles que le régiment est encore une fois saigné à blanc.

La suite de la guerre verra le 113e RI alterner les périodes de front, d’accalmie relative, puis de retour dans l’enfer — à Verdun, dans la Somme, en Champagne… comme tant d’autres régiments de cette guerre interminable. À chaque engagement, les hommes se battent avec l’endurance têtue des paysans et des ouvriers du Centre, souvent dans des conditions inhumaines.

Aujourd’hui, il ne reste plus de survivants de ces campagnes, mais les monuments aux morts de la Sologne et du Berry portent les noms de ceux qui ont servi au 113e ; les noms de nos morts. Le régiment n’a pas disparu sans laisser de traces : il vit encore dans la toponymie, la mémoire familiale et les archives ; dans notre mémoire comme un rappel du prix payé par des générations d’hommes ordinaires plongés dans une guerre hors de toute mesure.

3- A l’arrière…

Dans un pays de champs et de foins, de vaches, de brebis et de chèvres, les hommes partis, les femmes ont dû s’y mettre. Elles ont labouré, semé, moissonné. Les outils manquaient parfois, la main-d’œuvre encore plus. Les enfants prenaient tôt leur part de travail, les anciens reprenaient des gestes abandonnés depuis longtemps. L’arrière vivait au rythme du courrier, entre nouvelles rassurantes et lettres noircies de mauvaises nouvelles.

Les permissions ramenaient des visages changés, marqués par le front. Les échanges restaient courts : on parlait du temps, de la récolte, rarement de la guerre. Non par indifférence, mais parce que les mots ne suffisaient pas. Les soldats, souvent, ne racontaient pas. Ils revenaient à la ferme ou au village comme on revient d’un autre monde, temporairement.

Maurice Genevoix a nommé ces hommes « Ceux de 14 » et écrivait : « Nous ne sommes pas des héros, nous sommes des hommes ». À l’arrière, on devinait l’ampleur de l’épreuve sans pouvoir la mesurer. Les campagnes de Sologne, pendant ces années, furent à la fois un lieu de labeur continu et d’attente silencieuse. Ce silence, transmis de génération en génération, est resté une part de la mémoire locale — une mémoire qui tient autant aux faits qu’aux absences, aux gestes quotidiens qu’aux noms gravés sur les monuments.

Nous, descendants des Solognots, portons encore, peut-être sans le savoir, ce silence. C’est un héritage de larmes retenues, de mains calleuses et de lettres tachées d’encre et de pluie. Ces campagnes ont entendu leurs pas avant la guerre, et leur mutisme après. Écoutons-les encore : dans le souffle du vent sur les chaumes, dans le cri du coq au matin, ils sont là. Ceux qui ne disaient rien, mais qui ont tout vécu. Ceux de 14.

Sylvain Julien, prisonnier en Allemagne …

– (mon ‘sosa’ 12 de ma Génération 4 ),

L’affaire était enfouie dans la mémoire de mon grand-père maternel, Ambroise. L’avait-il seulement su ? … Son père, Sylvain, avait été prisonnier en Allemagne… Ambroise le savait sans doute… Ma mère le savait, elle… Mais de ces choses-là, on ne parlait pas.

Sylvain est appelé le 3 août 1914, comme tant d’autres. Le 9 août, il part pour le front avec son régiment, le 113° RI. Pendant un an, il connaît la vie des tranchées, ce monde d’attente, de peur et de boue. Le 2 août 1915, il disparaît au Bois de la Gruerie, à la côte 213, en pleine seconde bataille de l’Argonne. Cette zone, entre Argonne et Champagne, est alors un enfer : les tranchées sont si proches que l’on s’entend parler d’un camp à l’autre, la terre est retournée par les obus, les arbres déchiquetés, les cadavres mêlés à la boue. Les hommes vivent dans la vermine, la faim, le froid, l’odeur de mort. Ceux qui survivent ne dorment plus, ou peu. La peur devient un état permanent. C’est dans ce chaos que Sylvain est blessé à la cuisse et fait prisonnier.

Son nom est d’abord porté disparu. Puis, le 7 octobre 1915, on apprend qu’il est détenu au camp de Darmstadt, en Allemagne (n° CZ 63 62). Il y restera jusqu’à la fin de la guerre, rapatrié seulement le 20 décembre 1918. Le dossier militaire précise sa blessure, mais la juge trop légère pour ouvrir droit à une pension : taux d’invalidité inférieur à 10 %. On devine la rigueur de la captivité. Les prisonniers de Darmstadt vivent entassés dans des baraquements, soumis à la faim, aux maladies et aux travaux de corvée. Les témoignages d’autres détenus du même camp évoquent la soupe claire, le froid, les appels interminables, et surtout l’isolement : peu ou pas de lettres arrivent, rarement des nouvelles du pays.

« On oubliait presque la voix du français », écrira plus tard un captif revenu d’Allemagne.

Cette absence de lien avec la France et la famille creuse un fossé intérieur. Être prisonnier, en 1915, c’est survivre, mais c’est aussi être mis à l’écart de la guerre et de la nation. Certains reviennent avec un sentiment de honte ou de culpabilité : ils ont vécu, quand d’autres sont morts. Sylvain, lui, a peut-être ressenti ce double poids : celui du soldat qui a connu l’enfer des tranchées, et celui du captif qui, pour avoir échappé à la mort, se tait deux fois.

Son retour, fin 1918, ne fut sans doute pas un vrai retour. La guerre s’était terminée sans lui ; le pays, les proches, avaient avancé. Ce silence, resté dans la famille, dit tout : la blessure invisible, la gêne devant un passé qu’on ne pouvait ni glorifier ni raconter. Sylvain a survécu, mais il n’en est jamais vraiment revenu.

La douleur des sœurs …

– (mes ‘sosa’ 9 et 13 de ma Génération 4),

Alexandrine, tout comme Flavie, au soir de leur vie, les pleuraient encore…

Elles étaient femmes, sœurs ou épouses et allaient affronter elles aussi les épreuves de la guerre. Flavie comme Alexandrine, ont connu, l’attente, l’incertitude, l’incompréhension… puis le désespoir, la douleur des deuils. Cette douleur c’est la douleur des femmes, des épouses… c’est la douleur des sœurs

Alexandrine

A la veille de la Grande Guerre, Alexandrine, épouse de Sylvain, avait trois frères, Désiré, Augustin et Alexandre, – Alexandre, le petit frère tout juste 20 ans ; Tous trois en âge de partir ; tous trois mobilisés ; Alexandrine avait alors 31 ans et était mère d’un petit Ambroise de 2 ans ; Ambroise, mon grand-père, le père de Maman.

Alexandrine et Sylvain habitaient à Mur de Sologne, où est né Ambroise ;

C’est à Mur que Sylvain reçoit son ordre de mobilisation, le 3 aout 1914 ; il est de la classe 1904, – ceux qui avaient 20 ans en 1904 ; comme Désiré ; Désiré Chausset, le frère d’Alexandrine ;

Sylvain et Désiré, beau-frères, sont de la même classe, du même bureau, du bureau de Blois ; Tous les deux affectés au 113ᵉ Régiment d’Infanterie ; Tous les deux mobilisés en août 1914 ;

Le 3 aout ils ont rallié Romorantin ensemble… à coup sûr ; Le 113ᵉ RI quitte Romorantin le 7 août et monte en ligne. Désiré et Sylvain sont dans les mêmes trains, logent dans les mêmes granges, marchent dans les mêmes colonnes ;

Août – septembre 1914 – combats meurtriers en Belgique ; Le 113ᵉ RI participe aux combats initiaux (Ardennes, retraite, Marne). Rien ne distingue les deux hommes ; Ils partagent la vie rude du fantassin de 1914.

Puis tous les deux sont envoyés en Argonne

1915 – L’enfer de l’Argonne ; Dès l’hiver 1914, le 113ᵉ RI s’installe dans le secteur Bois de la Gruerie – Ravins – Haute Chevauchée. Un des secteurs les plus durs du front, fait d’embuscades, de mines, de sapes, de grenades. Les pertes du régiment sont très élevées.

L’Argonne n’est pas un secteur offensif stratégique : c’est une zone de fixation destinée à retenir les forces allemandes pendant que d’autres offensives se préparent (Artois, Champagne). Le 113ᵉ RI a pour mission de tenir le front, maintenir les positions françaises autour de La Harpie et Bagatelle, et empêcher les infiltrations.

Situé au nord-est de Vienne-le-Château, entre les positions françaises de La Harpie et Bagatelle, le ravin des Meurissons est un vallon encaissé de la forêt d’Argonne. C’est une zone d’affrontements incessants entre les 113ᵉ, 150ᵉ, et 151ᵉ RI français et les 58ᵉ et 59ᵉ RI allemands.

Les deux camps y installent des réseaux de tranchées très proches, parfois à moins de 50 mètres, et pratiquent la guerre de mines : galeries creusées sous les lignes adverses pour y placer des explosifs. Les pertes quotidiennes sont importantes à cause des tirs d’artillerie, des fusants, et des explosions de mines.

« 13 juillet 1915 – Ravin des Meurissons. Bombardement très violent dès 3 heures du matin. Tranchées de 1ʳᵉ ligne bouleversées. Perte de plusieurs hommes dont un certain nombre tués. », note-t-on dans le Journal du Régiment.

Le régiment est organisé en 3 bataillons. On ne sait pas exactement à quel bataillon Désiré et Sylvain appartenaient ; Ce qu’on sait, c’est que les unités roulaient et se remplaçaient dans les tranchées, souvent à quelques centaines de mètres seulement.

Sylvain et Désiré, ils ont donc vécu la même guerre, au même moment, au même endroit.

Sylvain et Désiré, ils ont probablement partagé la même tranchée, la même soupe, les mêmes tours de guet, les mêmes permissions manquées.

Les lieux précis de leurs destins, par contre, on les connait : deux points distants de 1,2 km ; Ravin des Meurissons : là où meurt Désiré (13 juillet 1915) ; Bois de la Gruerie, cote 213 : là où est porté disparu Sylvain (2 août 1915) ; Entre les deux : 1,2 km de forêt

Même réseau de boyaux, mêmes abris, mêmes attaques allemandes.

Les deux beaux-frères ont vécu le même enfer, dans le même poumon de forêt. Ils ont forcément entendu les mêmes bombardements, les mêmes explosions de mines, les mêmes cris.

Oui, Désiré et Sylvain ont combattu ensemble pendant un an. Ils ont connu : les mêmes marches, les mêmes nuits glaciales, les mêmes attaques, la même forêt d’Argonne… la même mort qui rodait

Désiré tombe en juillet. 19 jours plus tard, Sylvain est capturé dans le même secteur.

De Désiré on n’a rien trouvé ; Il est tombé le 13 juillet, lors d’un bombardement, sans doute dans les tranchées ou abris du ravin. D’abord disparu, puis déclaré mort pour la France ;

Alexandrine a dû attendre pour comprendre ;

Sylvain aussi a d’abord été porté disparu en aout 1915 ; ce n’est qu’en octobre 15 qu’on a su son destin ; détenu au stalag de Darmstadt dont il ne reviendra qu’en toute fin de guerre.

Et puis, il y a eu Alexandre, le benjamin, le petit frère d’Alexandrine ;

Alexandre, trop jeune encore pour être mobilisé d’emblée, n’est appelé que le 6 octobre 1914.

Deux mois d’attente angoissée, puis sa lettre : il rejoint le 46ᵉ RI… Parce que le 113ᵉ a été saigné à blanc dès les premières semaines et n’accueille plus les nouveaux contingents.

Alors Alexandre passe ailleurs, vers une autre unité, un autre destin. Il quitte la Sologne en décembre, chargé comme les autres de son paquetage neuf, ses mains encore hésitantes autour du fusil. Il ne croisera pas ses frères.

Il monte en ligne à Vauquois, dans la Meuse. Un lieu déjà défiguré par les mines, où la terre tremble comme un animal blessé. Un des lieux les plus meurtriers de cette guerre.

Le 1ᵉʳ mars 1915, le 46ᵉ subit des explosions souterraines massives. Quand la fumée retombe, il manque des hommes. Alexandre est parmi les disparus.

Alexandrine, elle, ne reçoit rien d’autre que l’absence. Pas de corps, pas de précision. Juste une date administrative, fixée plus tard par le tribunal : mort pour la France, le 1ᵉʳ mars 1915.

D’Augustin, l’autre frère d’Alexandrine parti en guerre, on ne sait rien ; l’essentiel cependant : il survivra ; il reviendra, marqué sans doute, mais vivant. Avec lui seulement subsiste, après l’orage, un vestige de la fratrie.

Alexandrine ne comprendra pas, n’acceptera pas ; au soir de sa vie, dans les années 70, elle pleurait encore l’absence de ses hommes : ceux qui ne sont jamais revenus ; et ceux qui sont revenu, brisé, vieilli, hanté… muets.

Flavie

C’est à Vierzon que l’appel de la Guerre cueillie Flavie. Elle s’y était installé juste après ses noces avec Henri dès 1907 ; Y était né en 1909, Fernand mon grand-père.

Vierzon n’était plus tout à fait des temps agricoles… mais pas tout à fait non plus industrielle. Elle fourmillait d’un Prolétariat naissant, qu’Édouard Vaillant, – le Communard, le député du Cher, avait voulu convaincre d’un pacifisme salutaire. Mais Jaurès assassiné, l’Union sacrée avait emporté jusqu’à l’idée de Paix ; entre résignation et nécessité du devoir patriotique, ce 3 aout 1914, les hommes de Vierzon s’était massés sur le quai de la gare, là où la veille, cheminots, ils travaillaient encore.

Henri était parmi ces hommes ; Il y était avec Alexandre son frère, et Jean Sommart, son beau-frère, l’époux de Joséphine sa sœur ; il y était également avec Léon, – Léon Godard, le frère de Flavie ; et tant d’autres, cousins, amis, voisins, ou inconnus.

les femmes, – mères, sœurs, épouses, accompagnent leurs hommes ; la plus part résignées, angoissées.

Flavie est de celles-là

On s’embarquaient pour Bourges, ville de garnison du 95° Régiment d’Infanterie ; de là on partait pour le front.

L’objectif de Joffre, chef des Armées, était de reconquérir rapidement l’Alsace et le départemnts perdus en 1871, etde repousser les Allemands au delà du Rhin ;

Henri lui est affecté au Dépot

L’après guerre de nos ancêtres …

– (mes ‘sosa’ 8, 12, 14, et 11 de ma Génération 4),

Albert Picard se marie ; Henri Boutron quitte Vierzon pour se rapprocher des Godard à Saint Georges ; Sylvain Julien se tait ; Renée Chauffeteau épouse Saulnier porte le deuil ….

Nos ‘presque’ : les Boutron, Hameury, et autres Godard …

– (compagnons de ma Génération 4),

Nos ‘presque’, ce sont les collatéraux, les lointains cousins , – Alexandre le frère d’Henri , André un lointain cousin de Vierzon , Maurice de Vierzon et lointain également ou Hippolyte Hameury, fils d’un frère ; Nous les avons rencontrés dans l’arbre, à coté de nos branches … leur histoire a côtoyé la nôtre…